TPP そもそも大筋合意とは何のこと?

日通総研ニュースレター ろじたす 第10回ー②(2016年2月22日号)

【News Pickup】TPP そもそも大筋合意とは何のこと?

4回シリーズで解説する TPPで日本は、物流は、どう変わる!? ①

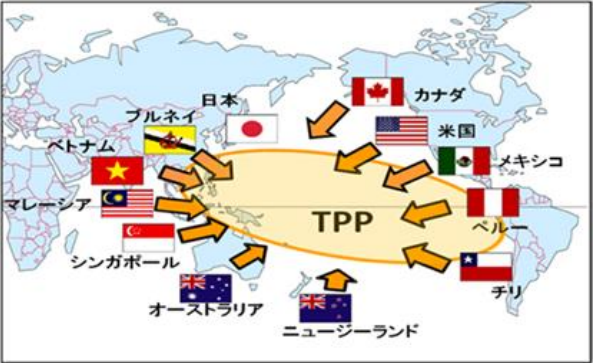

知らない方はいらっしゃらないとは思いますが、2015年10月5日に世界経済(GDP)の40パーセントを占める12カ国による環太平洋戦略的経済連携協定(TPP;Trans Pacific Partnership)が、“大筋合意”に至りました。

それ以来、新聞やニュースで毎日のようにTPPが取り上げられていますが、今回のTPPの“大筋合意”により、いったい何が変わるのか、今ひとつ分からないと思っていらっしゃる方は、決して少なくないでしょう。

そこで、TPPで世の中はどのように変わっていくのか、変わる可能性があるのかという点につき、物流に軸足を置きながら4回のシリーズでお話しして行きたいと思います。

“大筋合意”と聞いてみなさんが思い浮かべるのは何でしょうか?おそらく、「詳細についてはこれから詰めるのであって、協定の核になる基本的な項目と主な内容のアウトライン、すなわち大筋が決定した段階だろう」という程度に考えておられる方が多いのではないでしょうか。

確かに、経済産業省や内閣官房TPP政府対策本部のウェブサイトに掲載されているTPP関連の各資料を見ると、数百ページに及ぶ関税撤廃対象品目のリストを除けば、十数ページから数十ページ程度のボリュームの資料がほとんどであり、いかにも「合意したのは大筋だけですよ」と言っているようにも見えます。

しかしながら、同じ内閣官房TPP政府対策本部のウェブサイトに掲載されている英文の“Text of the Agreement”や、米国通商代表部のウェブサイトに掲載されている“TPP Full Text”を見ると、昨年10月に12カ国間で合意したのは、けっして“大筋”などと呼べる内容のものではないことが分かります。それは、本文だけでも599ページ、本文の各章に付随する付属文書や別表が4,713ページ、本文全体に付随する付属文書が1,046ページ、関係当事国間の交換文書を主とする関連文書が145ページ、日米二国間協議の成果物が24ページ、合計6,527ページにも及ぶ膨大な文書なのです。

出所:経済産業省ウェブサイト

「TPP(環太平洋パートナーシップ)」より転載

ページ数で言われてもピンとこない方も多いと思いますが、あの日本で最もポピュラーな国語辞典である広辞苑がおよそ3,500ページでTPPの半分より少し大きいくらい、ポケット版ではないフルサイズの六法全書がおよそ6,500ページ前後でほぼ同じくらいの大きさと申し上げれば、そのボリュームを実感して頂けるでしょうか?

勿論、辞典や全書は文字の密度が高いので、ページ数だけで情報量を単純に比較することはできませんが、今回合意したTPPの文書を印刷すると、六法全書と同程度の大きさになるということです。

何故にこれが“大筋”と呼ばれているのかについては色々な背景や経緯があるようですが、紙面に限りがありますので、今回はあえて踏み込むことはしません。

しかし、昨年10月5日に12カ国間で合意に至ったのは、アウトライン、概要を意味する“大筋”という言葉がイメージさせるものとは異なり、TPP即ち環太平洋戦略的経済連携協定そのものであるということを認識しておく必要があります。

現に、2015年10月5日付のニューヨークタイムズでは、TPPについて、以下のような文章で始まる長文の記事が掲載されています:

ATLANTA – The United States,Japan and 10 other Pacific Rim nations on Monday reached final agreement on the largest regional trade accord in history, teeing up what could be the toughest fight President Obama will face in his final year in office: securing approval from Congress.

ごらんの通り米国では、今回の合意は“最終合意”と認識されているのです。

その認識はどうやら日本以外の関係国では共通のようであり、実際のところ、昨年10月5日に合意に至ったこの文書を“大筋合意”と表現しているのは日本だけです。

さて、そのようなTPPですが、今後どのような過程を経ていつから発効するのか、発効後どこにどのような影響が出てくるのか、多くの方が興味を持っておられるらしく、実際に弊社にも内外からたくさんのお問い合わせをいただいております。

特に日本ではTPP全文の日本語訳が未だに公開されておらず、先に申し上げたとおり、概略しか公開されていないため、詳細がよく分からないということもその背景にあるようです。

そのようなお問い合わせのニーズを踏まえながら、次回以降3回に分けて、TPP発効までのロードマップ、関係各国における通関制度を中心とする輸出入制度への影響、各国の関税撤廃状況と、それが貿易や国際物流に与える影響等につき、お話しさせていただきたいと思います。

それでは、乞うご期待。

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

田阪 幹雄が書いた記事

-

ブログ / 975 views

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題「物流2024年問題」解決の主役たるモーダルシフトの推進には、日本独自のコンテナ輸送の本質的課題の根本的解決が不可欠です。できることからやっていくしかないのです…

-

ブログ / 1,605 views

SDGsから読み解く物流の「2024年問題」シリーズ Ⅱ

SDGsから読み解く物流の「2024年問題」シリーズ Ⅱ物流の「2024年問題」をSDGsの観点から読み解くシリーズ2。物流事業者と荷主の取引関係、標準化・デジタル化のトレンドを取り上げて、引き続きSDGsの観点から…

-

ブログ / 2,494 views

SDGsから読み解く物流の「2024年問題」シリーズ Ⅰ

SDGsから読み解く物流の「2024年問題」シリーズ ⅠSDGsのゴールとしては見落としがちな、しかし実は日本のロジスティクスの持続可能性にとって極めて重要な、そして物流の「2024年問題」を根幹から解決するのに不可…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 40 views

貨物自動車のタイヤに関するの安全性確保 ~ 使用限度・道路面の事情を踏まえた点検や交換の実施 ~

貨物自動車のタイヤに関するの安全性確保 ~ 使用限度・道路面の事情を踏まえた点検や交換の実施 ~本稿では、故障や事故防止の観点から貨物自動車のタイヤにフォーカスし、タイヤ価格の状況、高速道路における貨物自動車の故障内容(部位)の実態、事業用自動車の日常点検…

-

-

ブログ / 975 views

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題「物流2024年問題」解決の主役たるモーダルシフトの推進には、日本独自のコンテナ輸送の本質的課題の根本的解決が不可欠です。できることからやっていくしかないのです…