建設資材物流の効率化

目次

- はじめに

- 1 建設資材とは

- 2 建設資材物流の特徴1_時間指定

- 3 建設資材物流の特徴2_待機時間

- 4 建設資材物流の特徴3_荷渡し状況・附帯作業

- 5 建設資材物流の課題

- 6 建設資材物流の効率化事例1_資機材搬入スケジュールの共有化

はじめに

物流業界では、トラックドライバーの年間における時間外労働時間に関して960時間の上限規制が適用され、トラックドライバーの拘束時間等の管理が強化されることにより物流が停滞する「2024年問題」が懸念されています。

建設業界においても同様に、同業界に関わる関係者に対して、時間外労働の上限規制が適用されることで、拘束時間等の管理の強化により建設業界における「2024年問題」が危惧されています。

そこで、本稿では、国土交通省が発信する建設資材物流関連の各種資料に着目して、建設資材の定義、建設資材物流の特徴・課題・効率化事例について、ご紹介します。

1 建設資材とは

はじめに建設資材の定義について紹介します。本稿では建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」と定義します。

建設資材は様々な材質、用途、仕様等から構成されるため、多数のSKUが存在することが特徴です。

さらに、建設資材を現場へ配送する際、現場の状況に合わせて指定寸法に事前に加工して、建設現場へ納品する附帯作業が発生する場合があります。例えば、壁紙や配管などは、現場で必要なサイズに加工後、各現場に必要な量だけ納品する場合もあります。

2 建設資材物流の特徴_時間指定

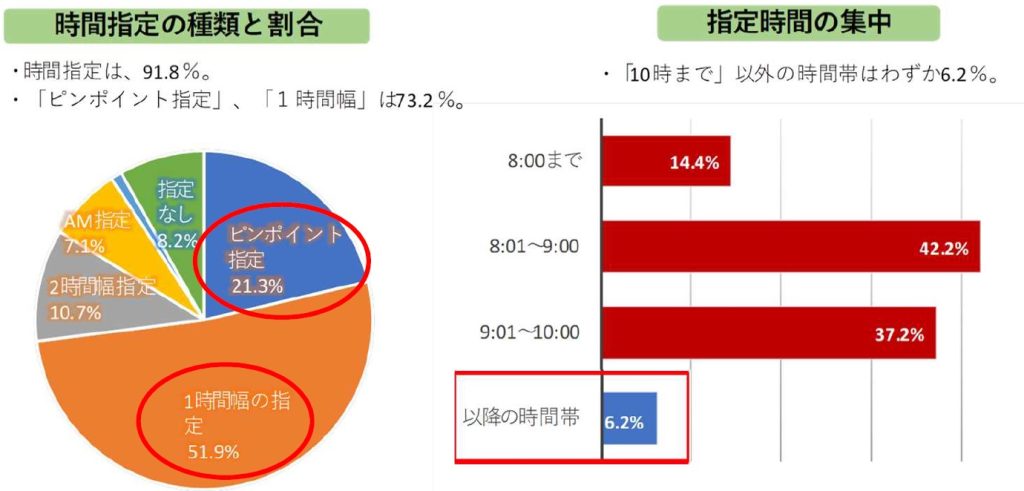

ここでは、メーカー4社におけるシステムキッチンの現場届けに関する配送の調査結果に着目して、時間指定の実態について紹介します。

図1に、時間指定の種類と割合、時間指定の集中のイメージについて示します。同図左より時間指定の割合は、91.8%であり、その内訳としてピンポイント指定と1時間幅の時間指定の割合は73.2%です。同図右より指定時間は10時までに集中しており、午前10時以降の時間帯の納品はわずか6.2%です。

上記より、ピンポイント時間指定、1時間幅の時間指定、午前10時までの時間指定の割合が非常に高く、午前中の早めの時間に納品している傾向が読み取れます。

図1 時間指定の種類と割合、指定時間の集中イメージ

出所:国土交通省、建設資材物流における課題解決の方向性等についての取組実施報告、 2020年3月

3 建設資材物流の特徴_待機時間

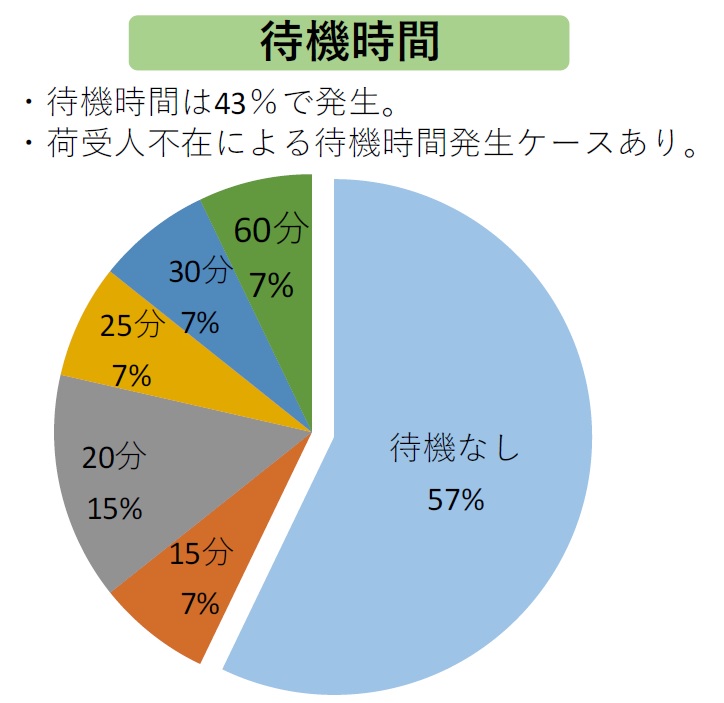

図2に待機時間の発生状況のイメージについて示します。現状では、待機時間は43%で発生しており、荷受人不在により待機時間が発生するケースもあります。また、15分以上の待機時間が43%も発生することが読み取れます。

図2 待機時間の発生状況のイメージ

出所:国土交通省、建設資材物流における課題解決の方向性等についての取組実施報告、2020年3月

4 建設資材物流の特徴_荷渡し状況・附帯作業

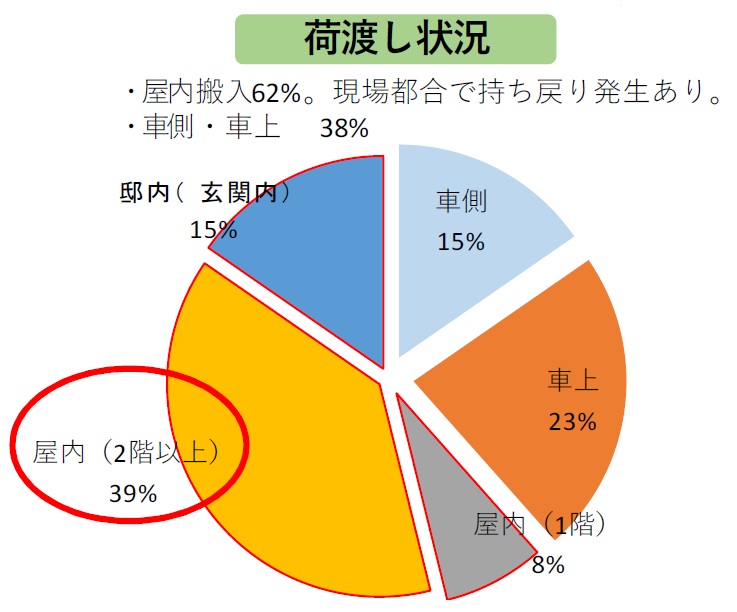

図3に荷渡し状況のイメージを示します。同図より、屋内(1階)、屋内(2階以上)、邸内(玄関内)の屋内搬入は62%であり、現場の都合で持ち戻りが発生する場合があります。また、車側渡しは15%、車上渡しは23%を占めます。

3 荷渡し状況のイメージ

出所:国土交通省、建設資材物流における課題解決の方向性等についての取組実施報告、2020年3月

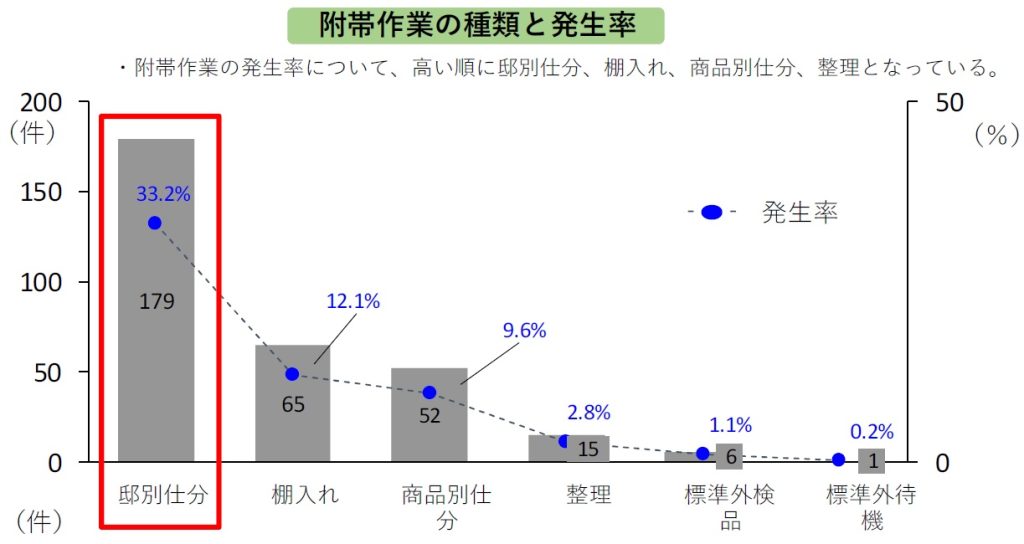

図4に附帯作業の種類の発生率について示します。附帯作業の発生率は高い順に、邸宅仕分=33.2%、棚入れ=12.1%、商品別仕分=9.6%、整理=2.8%、標準外検品=1.1%、標準外待機=0.2%となっています。

上記より、附帯作業は邸宅仕分の割合が最も高く、現場に高い負荷が掛かっていることが読み取れます。

図4 附帯作業の種類と発生率のイメージ

出所:国土交通省、建設資材物流における課題解決の方向性等についての取組実施報告、2020年3月

5 建設資材物流における課題

建設資材物流の課題における3つの特徴について、紹介します。

第一に、計画変更による荷待ちの発生することです。工事現場には非常に多くの関係者(職長等)に紐づいた建設資材が工事の進捗状況に応じて搬入されているが、天候や設計変更等により当初の搬入計画どおりに運用が進まなくなると、限られた荷卸しスペースにトラックが集中し、荷待ち時間が発生します。

第二に、納品条件の複雑化による荷待ちの発生することです。建設資材は多品種であり、かつ、邸別・部屋別など物件ごとに搬入される製品が異なるため、出荷時・納品時の作業が複雑化・長時間化しており、トラックドライバーの荷待ち時間に繋がります。

第三に、ICT化の遅れである。上記課題の解決の手段として、ICTの活用があまり進んでいません。

6 建設資材物流の効率化事例_資機材搬入スケジュールの共有化

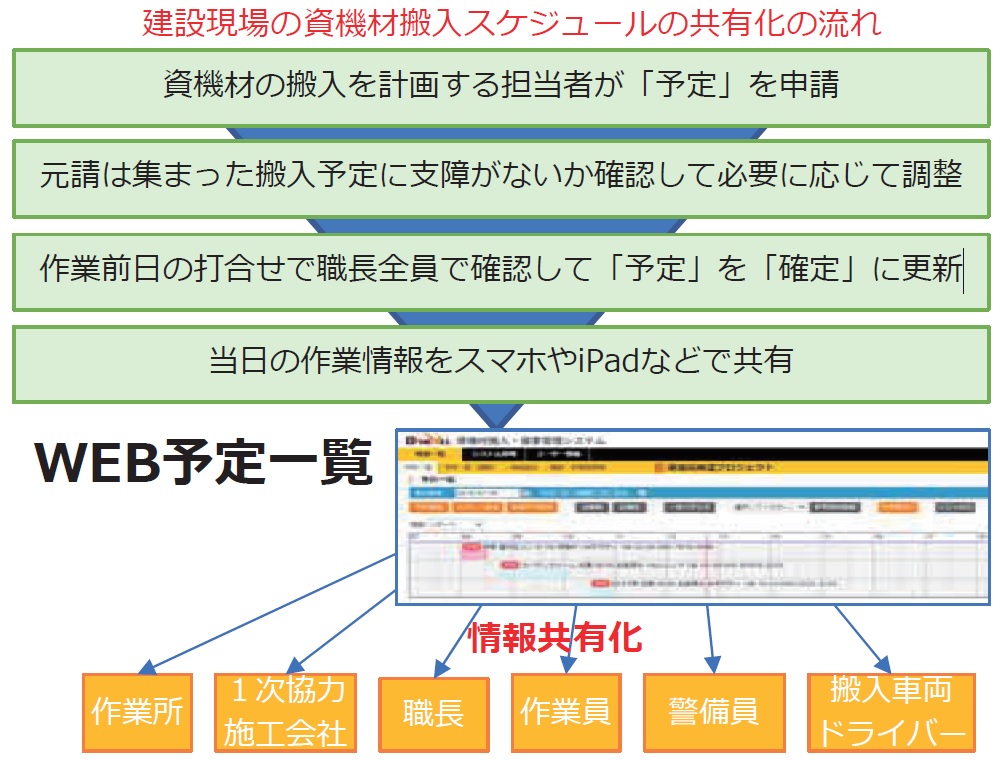

ここでは、建設資材物流の効率化事例について、情報の共有化に着目して、建設現場の資機材搬入スケジュールの共有化による作業効率の改善事例について紹介します。

改善取組前の状況について整理します。大規模な建設現場において、作業間連絡調整会議の段取りを、ホワイトボードに各班長が直接書き込んで、翌日の搬入予定を調整していたため、元請業者、下請業者、納品業者それぞれが調整作業に多くの時間を費やしていました。

調整内容は、ホワイトボードを見ることでしか確認できないため、納品業者はリアルタムで調整内容を把握することができず、効率的なトラックの配車組みの構築ができない状態でした。搬入予定の変更については、共有の遅れやミスが発生し、トラックの荷待ち時間や持ち戻りが発生していました。

そのような現場の状況において、元請業者は、現場の作業間連絡調整会議の段取りを効率化させるために搬出入・楊重管理システムを導入しました。

改善取組後の状況として、納品業者が予約するように運用を見直したことにより、トラックの効率的な配車組みや積載率の向上を図ることができました。また、納品業者が直接クラウド上の搬出入予定を確認することが可能になったことにより、共有遅れやミスによる荷待ち時間や持ち戻りが激減しました。さらに、作業間連絡調整会議の段取りに係る現場の負荷が減少したため、元請業者や下請業者の省力化の効果が達成されました。

図5に建設現場の資材搬入スケジュールの共有化の流れのイメージを示します。建設現場の資材搬入スケジュールの共有化の流れとして、資機材の搬入を計画する担当者が「予定」を申請、元請は集まった搬入予定に支障がないか確認して必要に応じて調整、作業前日の打合せにおいて、班長全員で確認して「予定」を「確定」に更新、当日の作業情報をスマホやiPadなどで共有します。

図5 建設現場の資材搬入スケジュールの共有化の流れのイメージ

出所:国土交通省・経済産業省・厚生労働省、荷主と運送事業者の協力による取引環境と長 時間労働の改善に向けたガイドライン 建設資材物流編、2020年4月

本共有化による1現場当りの定量的な効果として、元請業者の省力化効果は180時間/月、下請業者の省力化効果は240時間/月、納品業者の省力化効果は50時間/月となりました。

さいごに

本稿では、建設資材物流の特徴、課題、事例について紹介しました。建設資材物流の特徴として、現場の計画変更による荷待ちの発生、納品条件の複雑化による荷待ちの発生、ICT化の遅れが挙げられます。

このような現場の状況を解決するためには、建設資材を取り扱う物流事業者の単独の取り組みだけでは、改善に取り組みにくく、十分な改善効果は得られない場合があります。

今後、建設資材を取り扱う物流事業者だけでなく、元請業者、下請業者等の全関係者の協力により、建設資材物流のさらなる効率化が実現されることが期待されます。

(この記事は2024年12月9日時点の状況をもとに書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

片亀 忠行が書いた記事

この記事の関連タグ

関連する記事

-

-

ブログ / 760 views

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題

モーダルシフトの主役、日本のコンテナ輸送の本質的課題「物流2024年問題」解決の主役たるモーダルシフトの推進には、日本独自のコンテナ輸送の本質的課題の根本的解決が不可欠です。できることからやっていくしかないのです…

-

ブログ / 699 views

(物流2024年問題)ラストワンマイルデリバリー改革に向けたスモールスタート

(物流2024年問題)ラストワンマイルデリバリー改革に向けたスモールスタート「物流の2024年問題」を端に発し、政府、各物流関連団体などが連携した継続的な情報発信により露出も増え、物流事業者以外の企業、また、物流サービスのユーザーである…