2024年以降、DXの本格化で物流業界は激変する!

はじめに

一般的には、物流における「2024年問題」といえば、働き方改革関連法により2024年4月1日以降、ドライバー業務の時間外労働時間の上限が制限されることで生じる問題がよく知られています。また、「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年9月に発表したDXレポートで説明されている問題であり、既存システムの老朽化・複雑化等により2025年以降莫大な経済損失が生じる可能性があることを指しています。それぞれ表面的にはまったく別の問題のように見えていますが、実は背景となっている真の課題は共通しています。2024年問題の本質は「従来のやり方では解決策が見いだせない人手不足」であり、2025年の崖の本質は「戦う武器となるべきデジタル技術の変革の遅れ」です。つまり、両方とも、深刻な経営課題を解決できる本格的なDX(デジタルトランスフォーメーション)が上手く進展していないという現状を投影しているわけです。本稿では、これまで進展しなかった本格的DXが加速される転機が迫っていることを「生産年齢人口」という切り口で見ていくことにします。

なぜ本格的DXの取り組みが遅れているのか?

現在、様々な企業が物流DXに取り組んでいます。確かに、デジタル技術を物流企業が導入する動きは盛んになっており、AI-OCRやRPAなどを事務業務に導入したり、AGV(無人搬送車)やデパレタイズロボットなどを現場業務に導入したりするといった取り組みはごく普通になっています。

では、そうした取り組みで物流各社は納得のいく成果を出せているのでしょうか。残念ながらそうではないようです。実際、物流企業からは「DXは投資対効果が低い」という声が聞かれるようになっています。せっかくデジタル投資をしても、期待したような業務の大幅削減も収益改善も実現していないのです。一体どこに原因があるのでしょうか。

実は、既存事業に関してDXが対象としている課題には2つの異なるレベルがあります。そして、課題のレベルに応じて得られる成果の規模も大きく異なるのです。このことを知らないでデジタル技術の導入というハード面だけを先行させても、期待した成果が得られません。ここで、2つの異なる課題レベルとは、「既存事業の効率化」レベルと「既存事業の変革」レベルのことをいいます。そこで両者の内容を見ていきましょう。

「既存事業の効率化」レベルとは、従来からの事業のやり方を変えず単に効率を高める取り組みのことです。このような取り組みは、いわゆる「カイゼン活動」という名称で企業にとっては馴染みの深いものだといえます。だからこそ、多くの企業はDXにおいても「カイゼン活動」の延長線上にある「既存事業の効率化」レベルの取り組みに終始するのだろうと思われます。しかし、残念ながら、単なる「カイゼン活動」的なDXでは大幅な業務削減も収益の増加も期待できません。従来の業務のやり方をそのままにして、部分的に改善するだけでは生産性が10倍、100倍といった飛躍的な規模で向上することはないからです。このレベルの取り組みで得られる生産性の向上はせいぜい1.5倍とか3倍といった一桁台の数字にとどまります。

では、「既存事業の変革」レベルの取り組みではどうでしょうか。「既存事業の効率化」レベルの取り組みと「既存事業の変革」レベルの取り組みの違いについて、経営学者であるマイケル・ポーター博士は業務を従来とは「異なるやり方で行う*」かどうかの違いだとしています。わかりやすい例でいえば、小売業界で急速に進んでいる無人店舗化の取り組みがあります。従来なら、店舗が10カ所に分散していれば、少なくとも10名のスタッフが必要でした。しかし、今では遠隔接客システムを導入することで1名のスタッフが10店舗すべての接客を担当することも可能となっています。つまり、従来の「1店舗に最低1名のスタッフを配置するやり方」をドラスティックに変え、「一人のスタッフで10店舗の接客を行うやり方」に変えているわけです。この例では生産性が一挙に10倍に飛躍します。こうした大胆なデジタル化が「既存事業の変革」レベルの取り組みです。

このように見てくると、業務を大幅に削減し、収益を大きく改善したいのなら、「既存事業の効率化」レベルの取り組みに終始することなく、大胆に「既存事業の変革」レベルの取り組みに着手すべきであるということは明らかです。そうでなければ期待するような高い投資対効果は得られないのです。にもかかわらず現状がそうなっていないのは、やはり「人」に問題があるといわざるをえません。

2024年は生産年齢人口に占める多数派が交代する分水嶺でもある!

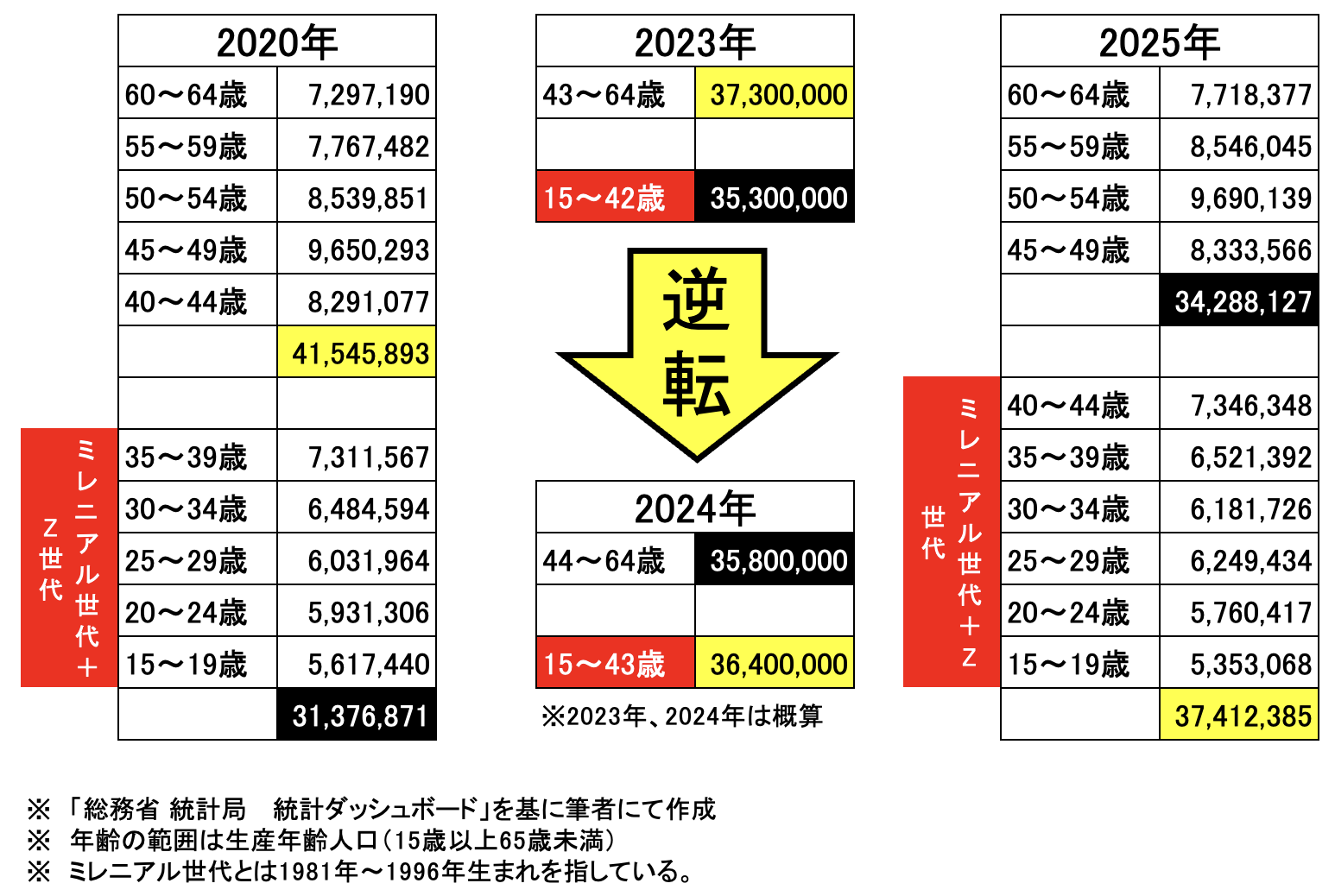

実は2024年は、物流における「2024年問題」とは別の意味でも特別な年です。2024年に初めて日本の生産年齢人口において1981年以降生まれの人の数が過半数を超えるのです。1981年以降生まれの人々にはある顕著な特徴があります。それは、デジタル技術が発展する中で育った世代であるという特徴です。マーケティング用語でいえば「ミレニアル世代(1981年〜1996年に生まれた人)」と「Z世代(1997年以降2010年頃までに生まれた人)」が含まれます。つまり、図解のように日本でも2024年には、生産年齢人口の過半数がデジタル技術に慣れ親しんだ世代の人々に取って代わられるのです(本稿ではこれらの人々を「デジタル親和世代」と呼ぶことにします)。

図解:日本の生産年齢人口における「ミレニアル世代+Z世代」の比率の変化

出所:執筆者作成

この変化は重大な社会的地殻変動を引き起こします。多くの職場でデジタル技術に抵抗のないデジタル親和世代が多数派になるわけです。変化は、一般企業だけでなく機関投資家や行政でも同様に生じます。それは企業経営者の選出や行政上の施策についても従来とは異なる判断がなされるようになることを意味します。そして、このような変化は人口構成に関するものなので不可逆的に生じ、もはや元に戻ることはありません。

これまで多数派だった世代はデジタル技術に対する違和感や苦手意識を多少なりとも持っていました(本稿ではこれらの人々を「デジタル違和感世代」と呼ぶことにします)。だからこそ、どれだけ世間的にデジタル変革が叫ばれても、少なくとも自分の守備範囲ではドラスティックな変化が起きないように慎重な姿勢に終始していたのです。そのことが「既存事業の変革」レベルの取り組みへの着手を妨げ、「既存事業の効率化」レベルの取り組みでお茶を濁すという現状の元凶となっていました。

ところが、2024年を境として一挙に職場の多数派がデジタル親和世代に取って代わられます。そうなると職場の雰囲気も大きく変わり、遅れに遅れていたDXの激流が堰を切ったように様々な職場に押し寄せることになるでしょう。

2024年以降、DXの本格化で物流業界は激変する!

これまで岩盤のように変化が生じなかった物流業界でも、客観的な経営環境は急激に悪化しています。誰もが、いずれ本格的なデジタル変革に取り組まざるを得なくなることは薄々感じているのではないでしょうか。ただ、できれば自分が関わることだけは避けたいと考えているのが、現時点で生産年齢人口の過半数を占めているデジタル違和感世代の正直な思惑ではないかと推察します。

しかしながら、生産年齢人口の構成比の変化は動かしようがない現実です。間違いなく2年後にはデジタル親和世代が多数派となります。そして、ちょうどそのころから様々なデジタル技術の革新、例えば完全自動運転EVトラックや人型汎用ロボットなどの実用化・普及が始まることが予測されています。こうした条件を考えると、怒濤のような変化が物流業界にも間近に迫っているといえるでしょう。

(この記事は2022年11月7日の情報をもとに書かれました。)

- *出所:「経営戦略の巨人たち」(ウォルター・キーチェル三世著、2010年、藤井清美訳、日本経済新聞出版社)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

宮里 隆司が書いた記事

-

ブログ / 1,137 views

「カイゼン」ではAI産業革命を物流企業が生き残れないのはなぜか?

「カイゼン」ではAI産業革命を物流企業が生き残れないのはなぜか?物流業界がAI産業革命を迎える中、「カイゼン」だけでは生き残れません。イノベーションによる新技術の導入が求められる時代に、企業が競争力を維持するための鍵を解説し…

-

ブログ / 1,299 views

物流DXが加速中!「AIを上手に使える能力」が中心的な業務能力になる!

物流DXが加速中!「AIを上手に使える能力」が中心的な業務能力になる!物流業界の未来を先導するGPT-4Vのような生成AIの実践的活用に焦点を当てた記事。物流分野でも、AIを駆使するスキルが今後の業務能力の鍵となります。

-

ブログ / 2,328 views

ChatGPTを物流業務に活用する3つのポイント

ChatGPTを物流業務に活用する3つのポイントこのブログ記事では、ChatGPTを物流業務に効果的に活用するための3つのポイントを解説します。具体的な指示の出し方、指示の明確化、そして参考情報の提供方法につ…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 787 views

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと「改正物流効率化法」施行後は様々な事業者に物流の非効率性改善の努力義務等が課せられますが、その具体的内容や方向性が、関係省令や「合同会議とりまとめ」として公表さ…

-

-