世界の現場から読む水素物流・脱炭素化のリアルと展望

脱炭素の流れが加速する中で、物流業界でも化石燃料に代わるエネルギー源の模索が本格化しています。特に注目されているのが、水素エネルギーの活用です。水素燃料電池トラックやフォークリフトなどの物流機器が、すでに海外では実用化されつつあり、日本でもその可能性が模索されています。

本記事では、“物流現場における水素活用の「今」と「これから」”を、世界の導入事例と日本の現実的な課題・展望を交えながら、図解とともにわかりやすく解説します。

※まだ基礎知識編(『シン・水素時代到来!早めに学んでおきたい脱炭素社会への切り札』)をご覧になっていない方は、あわせてご一読いただくことで、より理解が深まります。

はじめに ― 燃料革命は物流現場に届くか

物流業界における「脱炭素」は、すでに目標ではなく、実行のフェーズへと突入しています。企業のサステナビリティ対応はもはや自社内の枠を越え、調達先・輸送手段・エネルギー源に至るまで、その整合性が求められる時代となりました。

とりわけ、ディーゼル車に大きく依存してきた輸配送領域においては、電気トラック(BEV)や天然ガス車(CNG)の導入が進んでいる一方で、長距離・重量物の輸送においては「航続距離」「補給時間」「出力」の面で限界が指摘されています。

このような中、水素燃料電池(FC=Fuel Cell)による物流モビリティが、次なる選択肢として世界各国で脚光を浴びています。これまで水素といえば、実験的・研究的な扱いが多かった日本にとっても、「物流の実務現場で、どこまで本当に使えるのか?」という問いに真正面から向き合う時が来ています。

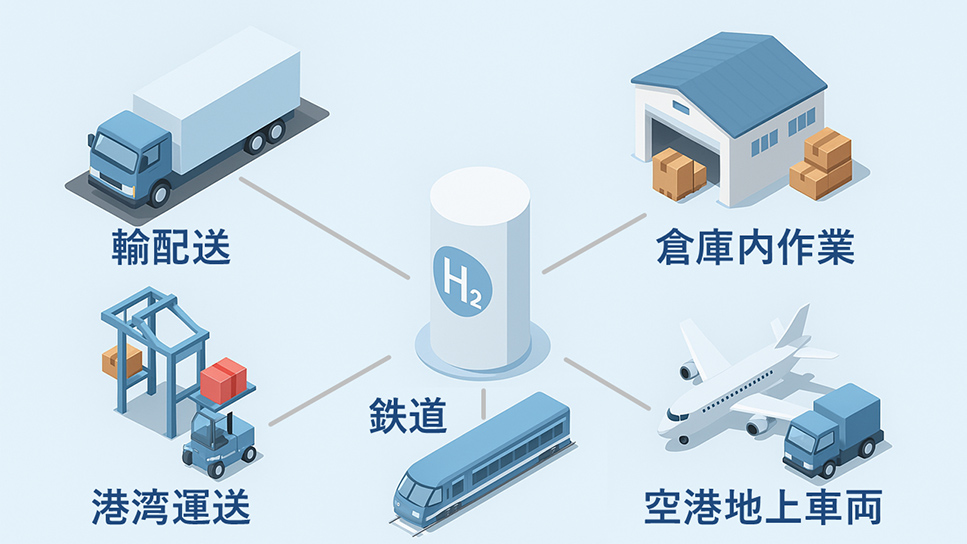

活用が進む5つの物流現場カテゴリ

水素エネルギーの活用は、単なるトラックだけにとどまりません。実際には以下のような物流現場全体のエネルギー転換という文脈で導入が進んでいます。

*物流現場における水素エネルギーの主な活用領域

この中で注目すべきは、「1日に何度も停止・再始動が繰り返される業務」「排気ガスが課題となる屋内作業」「騒音制限のある夜間運行」といった、従来のエンジンでは制約があった場面に対して、水素燃料が効果を発揮している点です。

また、電動化が進みにくい「大型・長距離・高頻度稼働型」の車両に対しても、水素は適応可能なエネルギー源とされており、BEVと棲み分ける形での導入戦略が各国で構築されています。

世界の現場で進む導入事例

水素の物流現場での活用は「未来の話」ではなく、すでに世界の物流現場で日常的に用いられています。水素の物流活用が“実証”から“商用”へと移行している国や地域では、以下の3つの条件が整っていることが共通点として見られます:

① 国レベルでの明確な水素ロードマップと財政支援

② 民間主導による商用導入の意思決定と初期投資

③ 地域内におけるエネルギー供給・消費の拠点化

各国・地域の導入事例は、単なる車両導入にとどまらず、サプライチェーン全体での脱炭素・効率化と結びついています。世界の成功例から見える共通項は、「ステーションありき」ではなく、物流ルート・拠点を起点に水素供給網を設計している点にあります。

*「給水(素)」中の燃料電池大型トレーラーイメージ(Adobe Stock)

スイス|Hyundaiの大型燃料電池トラックの導入状況

スイスでは、Hyundaiの燃料電池大型トラック「XCIENT Fuel Cell」が2020年10月より運用を開始し、現在までに48台が稼働しています。これらのトラックは食品や日用品の長距離輸送に活用され、2024年6月時点で累計走行距離が1,000万キロメートルを超えています。

特徴的なのは、Hyundaiと現地の水素供給会社H2 Energyが共同で「車両+水素+インフラ」をパッケージで提供している点です。この垂直統合モデルにより、導入企業は車両の運用と燃料供給を一括して受けることができ、導入障壁が大幅に低減されています。

米国|FCフォークリフトの大規模導入で拠点内ゼロエミッション

AmazonやWalmart、Home Depotといった大手リテーラーは、倉庫内のフォークリフトを電動式(EV)から燃料電池式(FC)へと切り替える取り組みを進めています。これらの企業は、倉庫内作業の効率化と環境負荷の低減を目的として、燃料電池フォークリフトの導入を拡大しています。

米国エネルギー省(DOE)は、クリーン水素の普及に向けた課題として製造コストの削減を挙げています。2021年6月に発表された「Hydrogen Shot」では、2030年までに水素の製造コストを1キログラム当たり1ドルに削減する目標が掲げられています。 このような政策的支援とインフラ整備の進展が、物流現場への水素利用の波及を後押ししています。

韓国|中型水素配送トラックと港湾連携の都市モデル

韓国は、政府主導の「水素経済活性化ロードマップ」により、商用トラック3万台の水素化を2030年までに実現する目標を掲げています。中型トラックは、LG・Hyundaiなどが協働して開発・製造しており、既にソウル市内や仁川港周辺での実証運行がスタート。水素ステーションは、大型倉庫や港湾周辺に重点配置されており、「物流集中地×ステーション配置」の戦略が明確です。

オランダ|ロッテルダム港での「水素港湾都市」構想

EUの水素戦略に沿い、ロッテルダム港では水素ステーション、燃料電池牽引車、港湾内トラクターなどの導入が進行。注目すべきは、「水素燃料を運ぶ港から、水素を使う港へ」という転換が進められている点です。水素バンカリング(給船)施設も計画されており、物流+海運の脱炭素化が並行して動いています。

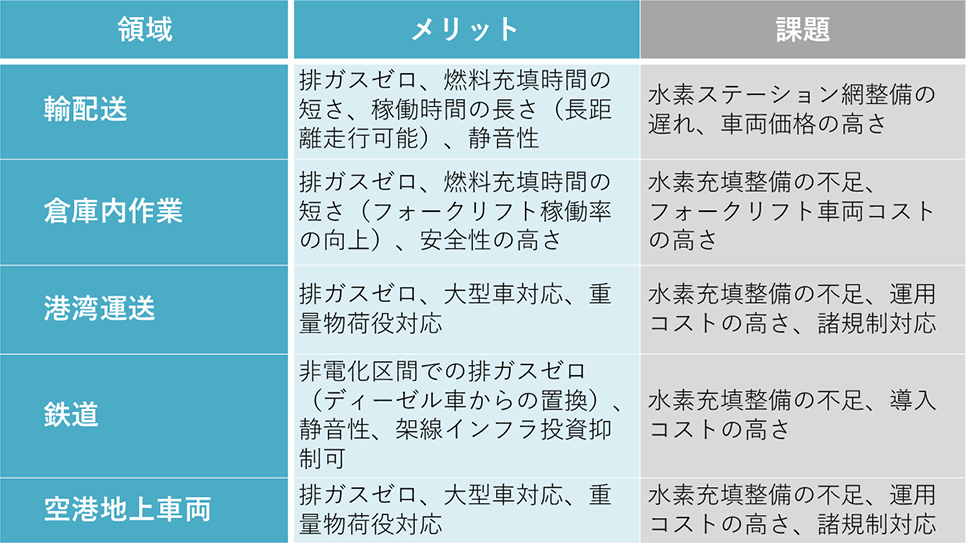

物流領域別に見る水素導入のメリットと課題

水素車両の導入に際しては、「EVとの比較」がよく話題になりますが、競合というよりは補完関係にあります。特に、以下の観点で使い分けが検討されており、現場の運用スタイルに応じた導入戦略が求められます。

EVと水素の使い分けが導入成功のポイント

▶EV向き:短距離・日中・頻繁な充電が可能な拠点内運用(例:宅配、都市内配送)

▶水素向き:長距離・夜間運行・充電時間が取れない業務(例:幹線輸送、夜行便)

さらに、水素の特長である「静音性」「非アイドリング性」は、住宅地・夜間運行が求められるエリアでの差別化にもつながります。人材確保や環境配慮の観点からも、輸送現場での水素導入は中長期的に意義のある選択肢といえるでしょう。

*物流領域別に見る水素導入のメリットと課題

日本での展開可能性と今後の方向性

物流業界にとって、日本で水素導入を進めるには、「インフラ整備が不十分だから難しい」で終わらせてはなりません。むしろその条件下でも成立し得る現実解を、以下の3つの視点から提示します。

視点①:「定常ネットワーク」への集中導入

水素ステーションの配置が限られる日本では、「運行ルートが日々変わる」配送には不向きです。

しかし、EC幹線便・幹線シャトル便のような定常型ネットワークであれば、拠点にステーションを集中設置することで実用性が高まります。

視点②:新設倉庫・港湾とセットでインフラ構築

既存の物流拠点への後付けは困難でも、今後開発される物流パーク・スマート倉庫には水素インフラを組み込む余地があります。 これはデベロッパー・自治体・物流企業による「脱炭素型共創モデル」の実現にもつながります。

視点③:エネルギー自給型ロジスティクスの実現

再エネ由来の電力を活用し、倉庫敷地内で水素を製造・自家消費するオンサイト型水素供給モデルの事例も今後増える可能性があります。

近隣企業との水素エネルギーシェアリングによって、投資回収の最適化も期待できます。

おわりに ― 水素は“遠い未来”ではない

水素を活用した物流モビリティは、すでに世界各地で実用段階に入りつつあります。長距離輸送や倉庫内作業、港湾構内など、電動化が難しい領域において、実効性のある選択肢として水素の価値が再評価されています。

一方、日本では依然として実証中心の段階にあり、商用化にはインフラや制度整備、コスト面での課題が残ります。しかし、水素が物流に与える影響は確実に現実味を帯びており、検討すべき技術領域となっています。

これからの物流には、環境対応と経済合理性の両立が求められます。水素はその両方を支える可能性を持つ選択肢です。

水素が物流の選択肢となり得るかどうかは、今後の技術動向や社会的要請を踏まえた慎重な見極めが必要ですが、現場目線での検討が、次の一歩を導く鍵となるでしょう。

(この記事は2025年3月31日時点の情報をもとに執筆いたしました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

白橋 徹也が書いた記事

-

ブログ / 889 views

シン・水素時代到来!早めに学んでおきたい脱炭素社会への切り札

シン・水素時代到来!早めに学んでおきたい脱炭素社会への切り札水素エネルギーの基礎とその未来。脱炭素社会への鍵を握る水素の秘めた可能性とは?水素フリークが解説する、今のうちにこっそり学んでおきたい水素の基礎知識を網羅。水素…

-

ブログ / 1,144 views

毎年恒例の物流先端技術のお祭り 「LogiMAT 2018」

毎年恒例の物流先端技術のお祭り 「LogiMAT 2018」行ってきました、LogiMAT2018。LogiMATは、ドイツのシュトゥットガルトで開催される物流システム・マテリアルハンドリング機器等の国際展示会で、欧州最…

-

ブログ / 470 views

この記事の関連タグ

関連する記事

-

ブログ / 48 views

シリーズNX総研社長が語る7 新社長ヒストリーとご挨拶

シリーズNX総研社長が語る7 新社長ヒストリーとご挨拶シリーズNX総研社長が語る第7弾。2025年1月1日付で代表取締役社長に就任した鈴木理仁からのご挨拶と経理・経営財務を中心としたプロフィールのご紹介

-

-

ブログ / 93 views

ワークサンプリング(稼働分析)のメリットとデメリット

ワークサンプリング(稼働分析)のメリットとデメリット製造業、物流業の現場で行われているIE(インダストリアル・エンジニアリング)手法におけるワークサンプリング(稼働分析)の目的と実施方法、メリットとデメリットにつ…