貨物自動車のタイヤに関するの安全性確保 ~ 使用限度・道路面の事情を踏まえた点検や交換の実施 ~

はじめに

昨今のニュースや新聞では、毎日のように物価高騰について報道がなされています。数年前までの「デフレからの脱却」という目標を掲げていたのが遙か昔のような印象を持つ人も少なくないのではないでしょうか。物流業界、特に運送業にとって懸念されるのが、自動車関連製品の価格の高騰です。すぐに頭に浮かぶのがガソリン・軽油といった燃料費ではないかと思いますが、車両本体の価格やタイヤ価格なども上昇しております。特にタイヤについては、2023年から価格の上昇が始まっており、2024年末時点で主要メーカー数社が2025年における値上げ時期と値上げ幅を発表するなどしております。

貨物自動車のタイヤは、大切なドライバーの命と貨物を載せ、安全走行するために非常に重要な役割を担っています。しかし、貨物自動車の高速道路上での故障原因で最も多いのが「タイヤ・ホイール破損」との資料があります。また、筆者もトッラクが停車していると、タイヤが大きく目につくので、その状態を見ますが、擦り減って“溝”がほとんどないものも少なくありません。

本稿では、故障や事故防止の観点から貨物自動車のタイヤにフォーカスし、タイヤ価格の状況、高速道路における貨物自動車の故障内容(部位)の実態、事業用自動車の日常点検、タイヤの溝の深さに関する規則、タイヤへの負荷や摩耗を軽減するためのポイント、懸念される道路面状況の悪化などについて考えてみたいと思います。

タイヤ価格の高騰

昨今、多くの物の価格が高騰していますが、自動車の走行に欠くことができないタイヤについても例外ではありません。その原因としては、ゴムや石油といった原材料価格の高騰、人件費や物流費の上昇、為替相場の影響などが指摘されています。主なタイヤメーカーも、コストアップの影響を企業努力だけでは吸収できないとして、2023年には、㈱ブリヂストン、横浜ゴム㈱、住友ゴム工業㈱、TOYO TIRE㈱、日本ミシュランタイヤ㈱、コンチネンタルタイヤ・ジャパン㈱などが商品によってバラつきはあるものの4%~8%値上げに踏み切りました。そして、2025年も値上げを実施するメーカーもあります。タイヤ価格は、当然ながらメーカーや商品によって異なりますが、大型トラックのタイヤの場合、乗用車のタイヤと異なり、1本5万円以上するようなタイヤも珍しくありません。また「ダブルタイヤ」(※)のため、後輪だけで4本、8本を装着しており、大型貨物運送事業者にとっては、車両価格や燃料費とともに企業業績に少なからず影響が出るものと予想されます。

(※)タイヤの耐荷重を保つために後軸(駆動軸)のホイールを並列に2本並べ、1輪につき同サイズのタイヤを2本使用する形態で主にトラックやバスなどに用いられている。

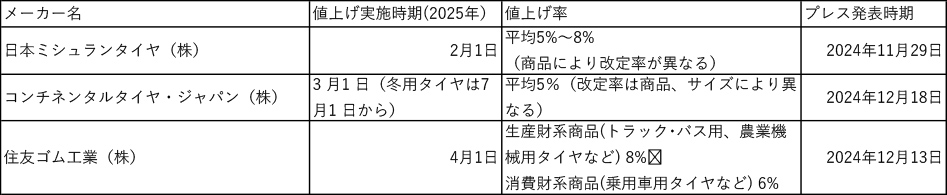

主なタイヤメーカー・販売会社の2025年の値上げ状況

出所:各HPや新聞記事を参考にNX総研作成

タイヤの重要性

貨物自動車に限らず、自動車のタイヤは、①搭乗者や積載物などを含めた車両の重さを支える、②車両の駆動力や制御力を道路面に伝達する、③車両の進行方向を維持したり変更したりする、④道路面から受ける衝撃や振動を緩和する、などといった重要な役割を果たしています。 これらの重要な役割を果たし、自動車の安定・安全走行を確保するためには、車両およびその特性、環境や用途に適したタイヤを装着し、さらにそのタイヤを常に適切な状態にして使用することが重要になります。

高速道路における貨物自動車の故障内容の実態

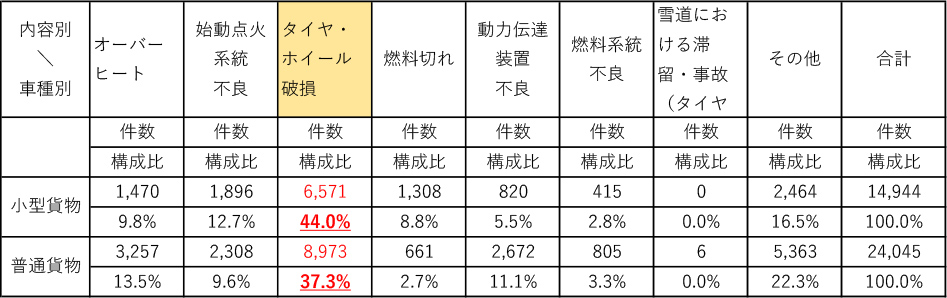

プロのドライバーが日常点検を実施している貨物自動車ですが、高速道路における故障の発生件数はけっして少なくありません。関東運輸局自動車技術安全部監修、整備管理者研修資料検討委員会編「整備管理者研修資料令和6年度」によると、令和5年の高速道路における車種別車両故障発生件数(※)は、合計で109,303件にのぼっています。その内訳は、乗用車65,660件、小型貨物14,944件、普通貨物24,045件、バス783件、その他3,871件です。構成比率は、乗用車60.1%、小型貨物13.7%、普通貨物22.0%、バス0.7%、その他3.5%となっています。小型貨物と普通貨物で計35.7%になっています。また、車種別の故障発内容では、小型貨物と普通貨物の故障内容で最も件数が多いのが、「タイヤ・ホイール破損」で、構成比は、小型貨物44.0%、普通貨物37.3%にのぼっています。

このような実態を踏まえると、タイヤ・ホイールによる故障を減らすことで、全体として、かなりの故障件数の減少につなげることができると考えられます。

※件数は全国の高速道路(東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の管理するものに限る)における車両故障内容別発生件数

令和5年 高速道路における車両別車両故障発生件数

件数は全国の高速道路(東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の管理するものに限る)における車両故障件数

出所: 関東運輸局自動車技術安全部監修 「整備管理者研修資料 令和6年度」 整備管理者研修資料検討委員会編 掲載データより作成

令和5年 高速道路における貨物自動車の車両故障内容別発生状況

件数は全国の高速道路(東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の管理するものに限る)における車両故障内容別発生件数

出所: 関東運輸局自動車技術安全部監修「整備管理者研修資料 令和6年度」整備管理者研修資料検討委員会編より作成

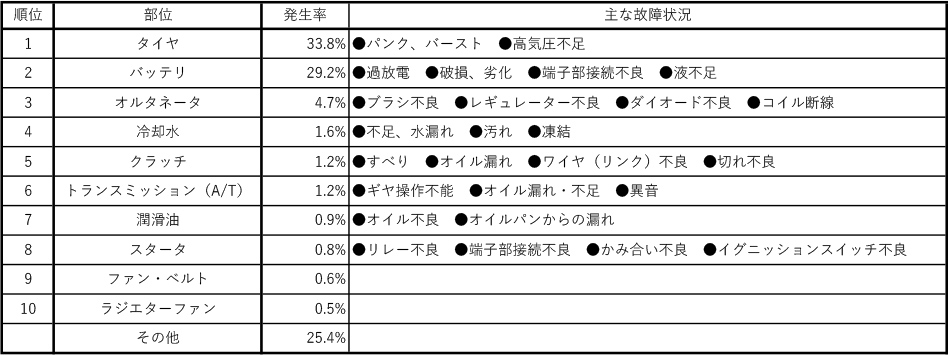

なお、一般道路における故障の実態については、車種別の区分は無いものの、下記資料に令和5年9月から11月の「故障発生部位別発生率」が掲載されています。それによると、最も多い部位は、やはり「タイヤ」で33.8%、次に「バッテリー」の29.2%、「オルタネータ」4.7%と続いています。

一般道路における故障部位別発生率 〔令和5年9月~11月〕

出所: 「関東運輸局自動車技術安全部監修 整備管理者研修資料 令和6年度 整備管理者研修資料検討委員会編」

事業用自動車の日常点検

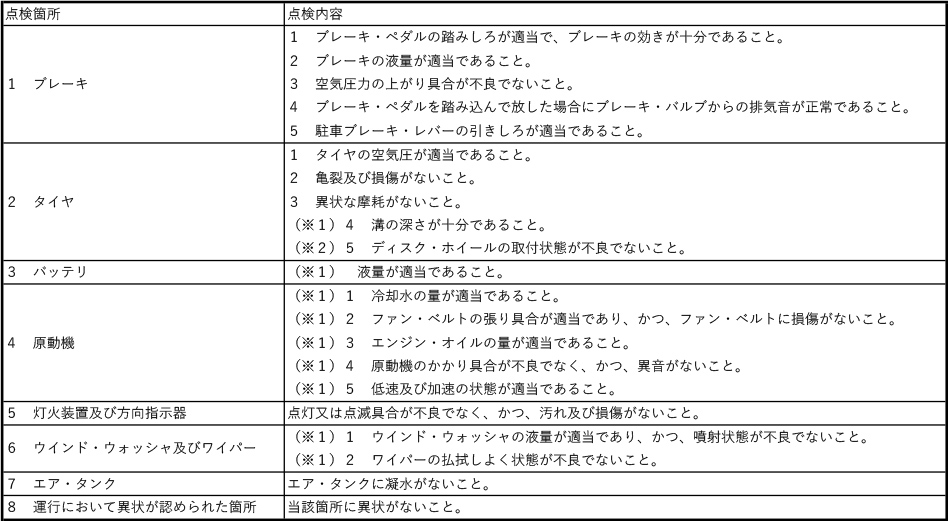

交通事故はもちろんのこと、道路における自動車の故障を防止するためには、運行前の点検が重要になります。事業用自動車については、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)で1日1回、その運行の開始前において、規定による点検をしなければならないと定められています。いわゆる運行前点検というものです。そして、貨物自動車運送事業輸送安全規則第17条第2項において、運転者がその点検を実施し、又はその確認しなければならないとされています。具体的な点検箇所と内容については、国土交通省令(旧運輸省令)自動車点検基準第1条(日常点検基準)によるところとなります。

タイヤの点検内容については、①タイヤの空気圧が適当であること。②亀裂及び損傷がないこと。③異状な摩耗がないこと。④溝の深さが十分であること。(当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。)⑤ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。(車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。)とされています。タイヤの点検内容に関しては、それ程難しい要素は感じられませんし、運行開始前に点検しているにもかかわらず、故障内容で最も多いのは少々不思議に感じます。

自動車点検基準 別表第1(事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)(第一条関係)

(注)

① (※1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

② (※2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。

擦り減ったタイヤの危険性

タイヤの溝には、路面をしっかり掴み安定した走行を可能にするといった役割やタイヤと路面の間の水を排出する役割などがあります。タイヤの残り溝が少ない(浅い)と、ブレーキをかけてから止まるまでの車両の制動距離が延び、交通事故のリスクが高まります。また、雨の日などに溝が無い、あるいは少ないタイヤで濡れた路面を走行すると、タイヤと路面の間に水が入って(タイヤと路面の間の排水性が低下し)、自動車が滑りやすくなってしまいます。特に濡れた道路面で高速走行すると、タイヤと道路面との間にできた水膜の上で自動車が浮いた状態となるハイドロプレーニング現象が起こりやすくなります。これが発生すると自動車は急に制御不能となり、重大な交通事故を引き起こしかねません。

タイヤの溝の深さに関する規則

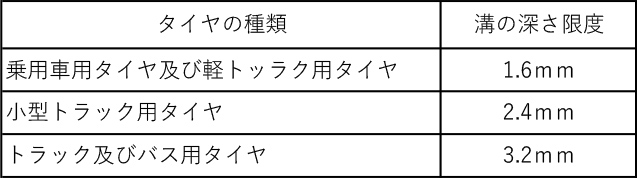

自動車の安定走行に重要なタイヤの溝ですが、その深さについての基準があります。道路運送車両の保安基準第9条(走行装置等)第2項関係の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】において、滑り止めに係る性能等に関しては、自動車用タイヤの滑り止めの溝は1.6mm以上とされています。つまり、自動車用タイヤの残り溝1.6mmまでとされ、残り溝が1.6mm未満のタイヤは使用してはならないということになります。

さらに、「自動車用タイヤの磨耗限度について」(運輸省自動車局長通達 昭和58年10月01日 自整第261号、自車第903号、自安第179号)の通達において、80km/h以上の高速で走行する場合、トッラクやバスのタイヤについては3.2mm未満、小型トラックのタイヤについては2.4mm未満での使用が禁止されています。

トラックの3.2mmというのは、かなりの深さであると感じますが、時折、どう見ても3.2mmは無いと思えるタイヤを装着したトラックを見かけることがあります。高速走行は、想定していないのかもしれませんが、突発的な対応などで高速道路を通行する事態となった場合、非常に危険を感じます。タイヤの溝の深さを測定することは、難しいことではありませんので、ドライバー自身も十分に関心をもって確認することが重要であると考えます。

【自動車用タイヤの摩擦限度(溝の深さの限度未満タイヤの使用禁止)】

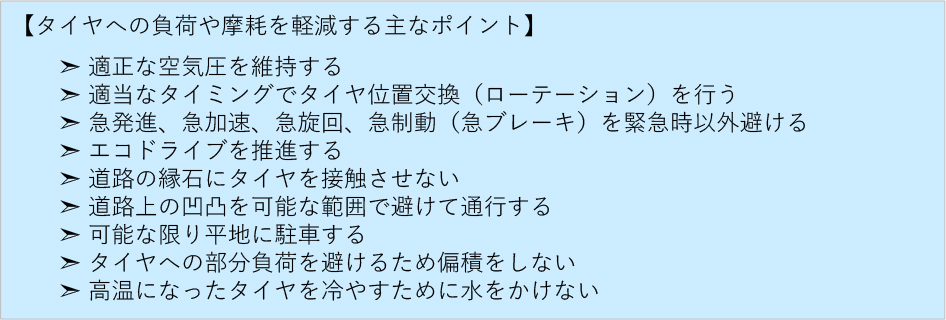

タイヤへの負荷や摩耗を軽減するためのポイント

トラックの場合、貨物を積載し、長い距離を日々走行しなければならないため、タイヤに相応の負荷がかかり、徐々に摩耗が進んでいくのは、仕方がないことです。しかし、ドライバーのちょっとした心掛けや対応で、負荷や摩耗のスピードを軽減することは可能です。軽減するポイントして、主なものを下記に紹介します。

タイヤの劣化と寿命

タイヤは言うまでもなく、ゴム製品のため、たとえ走行距離が少なくても、直射日光、水、熱、油、などの外的要因によって、時間の経過とともに劣化が進行します。したがって、タイヤの溝が十分に残っていたとしても、製造や使用開始から長期間経過したタイヤの使用は避ける必要があります。タイヤの寿命について、これが絶対といった年数は決まっておりません。ただ、タイヤメーカーやタイヤ販売店等のホームページでは、製造後10年を経過したタイヤや使用開始後5年を経過したタイヤは交換することを推奨しています。長期間保管していたタイヤを使用する場合には、特に注意が必要になります。

タイヤが製造された時期は、タイヤ側面に記されている記号で確認することができます。タイヤの場合、製造年月日ではなく、“製造年週”になります。タイヤの側面のホイールに近い位置に製造番号が刻印されており、製造番号のうち、下4桁の数字が製造年週を示します。たとえば、下4桁の数字が「1724」の場合、最初の数字17は週(17週目=4月の週)を、最後の数字24は年(2024年)を示します。したがって、「1724」という数字は、2024年4月21日~4月27日に製造されたタイヤであるということになります。

事業用貨物自動車のタイヤの場合、使用(走行)頻度が高く、走行距離が長いため、一般的には、摩耗による交換の必要性が高いと考えられますが、装着されているタイヤの製造時期を確認しておくことは決して意味の無いことではないと考えます。

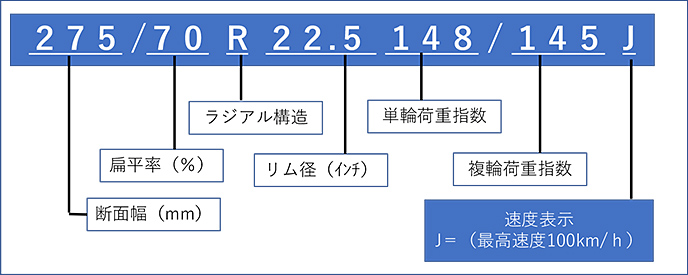

タイヤの速度能力の確認と遵守

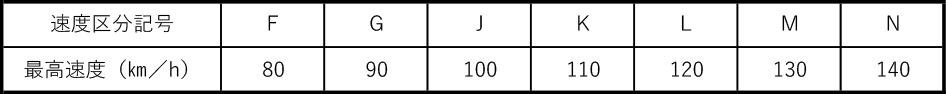

タイヤには、そのタイヤで安全に走行できる速度があり、タイヤの速度能力(速度区分記号)として、多くの場合、タイヤの側面に表示されています。つまり、タイヤの速度の能力(速度区分記号)とは、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる最高速度(=能力)を表します。当然のことながら、この速度能力を超えて使用してはなりません。

ドライバーは、自分の運転する車両に装着されているタイヤがどの速度まで走行できるのかについては、事前に把握しておく必要があります。 この速度能力(速度区分記号)は、ISO表示の場合、下記のとおりです。なお、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】においても下記と同様の速度区分記号に対応する速度が示されています。

【速度区分記号に対応する速度】

(Pの150km/h以上のカテゴリーは省略)

【速度能力(速度区分記号)の表示例】

出所: TOYO TIRES 製品サイト「トラック&バス用タイヤサイズ表示の見方について」を基に作成

懸念される道路面状況の悪化(道路面状況がタイヤに及ぼす影響)

道路面に凸凹があったり、石やアスファルトの薄利片があったり、道路面が粗いなど、道路面状況が悪化していると、タイヤが地面と均一に接することができず、タイヤの破損や、部分的な摩耗の原因となります。

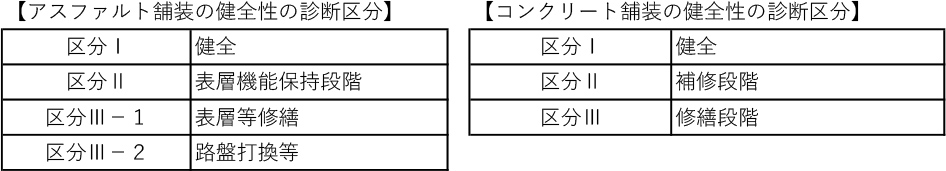

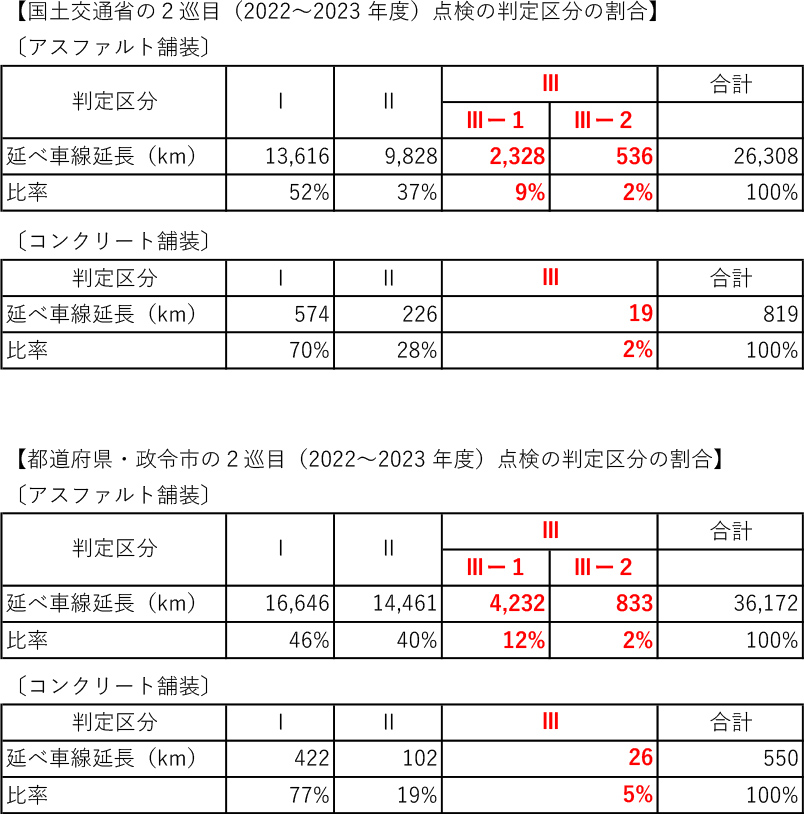

昨今、インフラの老朽化が大きな社会問題になっていますが、道路も決して例外ではありません。今年(2025年)の1月28日、埼玉県八潮市で道路が陥没してトラックが転落し、そのトラックの運転手が長期間にわたり取り残され安否不明となった事故が発生しました。国土交通省の発表資料「道路の陥没発生件数とその要因(令和4年度)」によると、令和4年度は、全国で1万548件(直轄国道127件、都道府県1,362件、市町村(政令市、特別区含む)9,059件)の道路の陥没が発生したとされています。 道路の陥没までではありませんが、道路の舗装状態も走行する車両のタイヤに大きな影響を与えます。「道路メンテナンス年報」(国土交通省道路局2024年8月)によると、2022 年度より点検を開始した2巡目(2022~2023 年度)の舗装点検結果では、国土交通省が管理する道路は約 45%、都道府県・政令市が管理する道路(都道府県・政令市が管理する重要物流道路などの重交通を担う道路が対象)は約 38%ほどの点検を実施済みとのことです。そして、判定区分Ⅲ(修繕段階)の割合(延べ車線延長ベース)は、アスファルト舗装では国土交通省が11%(2,864km)、都道府県・政令市が14%(5,065km)、コンクリート舗装では国土交通省が2%(19km)、都道府県・政令市が5%(26km)となっています。アスファルト舗装では、国土交通省と都道府県・政令市で計7,929kmが修繕段階の状態ということになります。パーセントの数字ではなく、実際の距離で確認すると、約8,000kmということでより深刻な状態にあると感じます。

出所:国土交通省道路局 2024年8月 「道路メンテナンス年報」

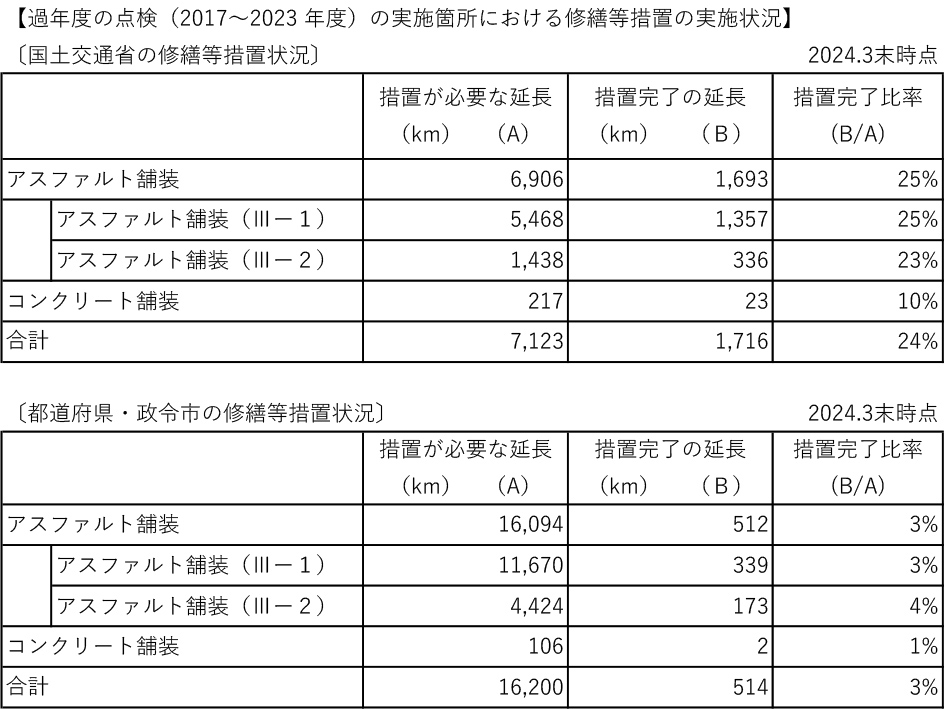

修繕が必要であれば、修繕すればよいのかというと、そう簡単な話ではないようです。前掲の「道路メンテナンス年報」(国土交通省道路局2024年8月)では、修繕の状況についても公表されています。2023年度末の時点で修繕段階(区分Ⅲ)にあると判定されたアスファルト舗装のうち、修繕等措置に着手した割合は国土交通省が25%(措置が必要な延長6.906kmに対して措置完了の延長1,693km)、都道府県・政令市が3%(措置が必要な延長16.094kmに対して措置完了の延長512km)、コンクリート舗装では、国土交通省が10%(措置が必要な延長217kmに対して措置完了の延長23km)、都道府県・政令市が1%(措置が必要な延長106kmに対して措置完了の延長2km)となっています。

道路の修繕というのは、車両の通行を一時的に止めて行うなどの必要から時間帯や迂回路などを検討する必要があり、修繕に時間を要することも少なくないと考えられます。このような道路事情を踏まえると、道路面の状態によっては、これまで以上にタイヤの損傷や摩耗などの劣化が早まることも想定されます。

さらに、昨年(2024年)夏は、記録的な猛暑となりましたが、夏場のアスファルトは、非常に高温になります。特にマンホールの蓋などは、まさに“焼けた鉄板状態”になります。タイヤのゴムは熱による影響を受けやすく、夏場の走行時は、タイヤと路面の摩擦によって、タイヤの温度がさらに上昇し、タイヤを劣化させる要因となります。

このように、タイヤにとって厳しい環境になりつつあることにも留意し、タイヤの点検をしっかりと実施していくことが極めて重要であると考えます。

出所:国土交通省道路局 2024年8月 「道路メンテナンス年報」

おわりに(点検・整備の重要性の再認識)

貨物自動車輸送において、日々消費するガソリンや軽油価格が高止まりしていることから、貨物自働車運送事業者は、コストの削減に尽力しているものと推察します。コスト削減の取り組みはもちろん重要ですが、“安全”に関係する部分について必要なコストを惜しんでは、事故を招き、結果として、より多くのコストが発生することを十分に認識して対応する必要があります。

本稿でフォーカスしたタイヤに関しては、高速道路における貨物自動車の故障内容の実態や擦り減ったタイヤの危険性などを踏まえて、価格高騰の中ではありますが、必要であれば、修理、あるいは新しいものに交換する等の対応をとることが極めて重要であると考えます。

また、ドライバーに対しては、しっかりした日常点検の実施に加え、タイヤへの負荷や摩耗を軽減するためのポイントなどを指導することも重要であると考えます。

タイヤの性能そのものは、日々アップしていると考えられます。一方で、道路面状況は、老朽化や修繕が容易でないこと、昨今の夏の気温状況などからタイヤにとってかなりの負荷がかかっていくものと推測します。 筆者も過去に、ドライバーがタイヤを十分に確認せず、「異常なし」ありきで、日常点検を終えている光景を目にしたことが何度かあります。タイヤに異常が生ずれば、走行不能になる、最悪の場合、事故につながるということは、誰にでも理解できることでしょう。しかし、頭ではわかっている、ごく当たり前のことで、かつ実施が決して難しくないことが、意外と“おざなり”になっていたりします。タイヤ点検の重要性を改めて認識し、基本に真摯に向き合って、手を抜かず、しっかり自分の目で適正な状態を確認して運転することが、プロのドライバーとしての最も大切な姿勢ではないかと考えます。

(この記事は2025年3月24日時点の状況を基に書かれました。)

掲載記事・サービスに関するお問い合わせは

お問い合わせフォームよりご連絡ください

椎名 博幸が書いた記事

-

ブログ / 2,492 views

荷役作業時の保護帽着用に関する事業者としての取り組み ~ 安全確保のために事業者が取り組むべき事項 ~

荷役作業時の保護帽着用に関する事業者としての取り組み ~ 安全確保のために事業者が取り組むべき事項 ~保護帽着用義務の根拠となる規則等と対象作業、貨物自動車における荷役作業時の保護帽の着用義務の範囲、ヘルメットの種類、検定合格標章、墜落時保護用ヘルメット(保護帽…

-

ブログ / 1,606 views

倉庫業における高齢者の安全確保の取り組み ~ 高齢者の労働災害防止と就労確保のために ~

倉庫業における高齢者の安全確保の取り組み ~ 高齢者の労働災害防止と就労確保のために ~高齢者人口と就労の実態、高齢者の雇用と労働災害の実態、倉庫業における労働災害の実態を確認し、倉庫業で特に多い「転倒」、「動作の反動・無理な動作」による災害防止対…

-

ブログ / 1,533 views

貨物自動車の故障実態に見る車両点検・整備の重要性 ~ 故障による重大事故と損失時間の発生を防ぐ ~

貨物自動車の故障実態に見る車両点検・整備の重要性 ~ 故障による重大事故と損失時間の発生を防ぐ ~高速道路における車両故障の発生状況と危険性、トラックの車両故障に起因する重大事故の実態などを確認し、事業用車両の故障による損失、さらに整備管理者の役割の重要性な…

この記事の関連タグ

関連する記事

-

-

ブログ / 830 views

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと

物流効率化法対応として発・着荷主が取組むべきこと「改正物流効率化法」施行後は様々な事業者に物流の非効率性改善の努力義務等が課せられますが、その具体的内容や方向性が、関係省令や「合同会議とりまとめ」として公表さ…

-

ブログ / 529 views

アサーション:物流現場でも使えるコミュニケーションスキル

アサーション:物流現場でも使えるコミュニケーションスキル「アサーション」とは、「自分も相手も大切にする自己表現」で「自分の考え、欲求、気持ちを、率直に、その状況にあった適切な方法で伝えるスキル」です。 アサーションを…